News aus dem Museum

- Zum 150. Geburtstag der Flugpionierin Tony Werntgen – Gründerin des ersten Deutschen Fluginstituts in Köppern

- Jubiläums-Ausstellung der Schützengesellschaft 1524 e.V. Seulberg

Zum 150. Geburtstag der Flugpionierin Tony Werntgen – Gründerin des ersten Deutschen Fluginstituts in Köppern

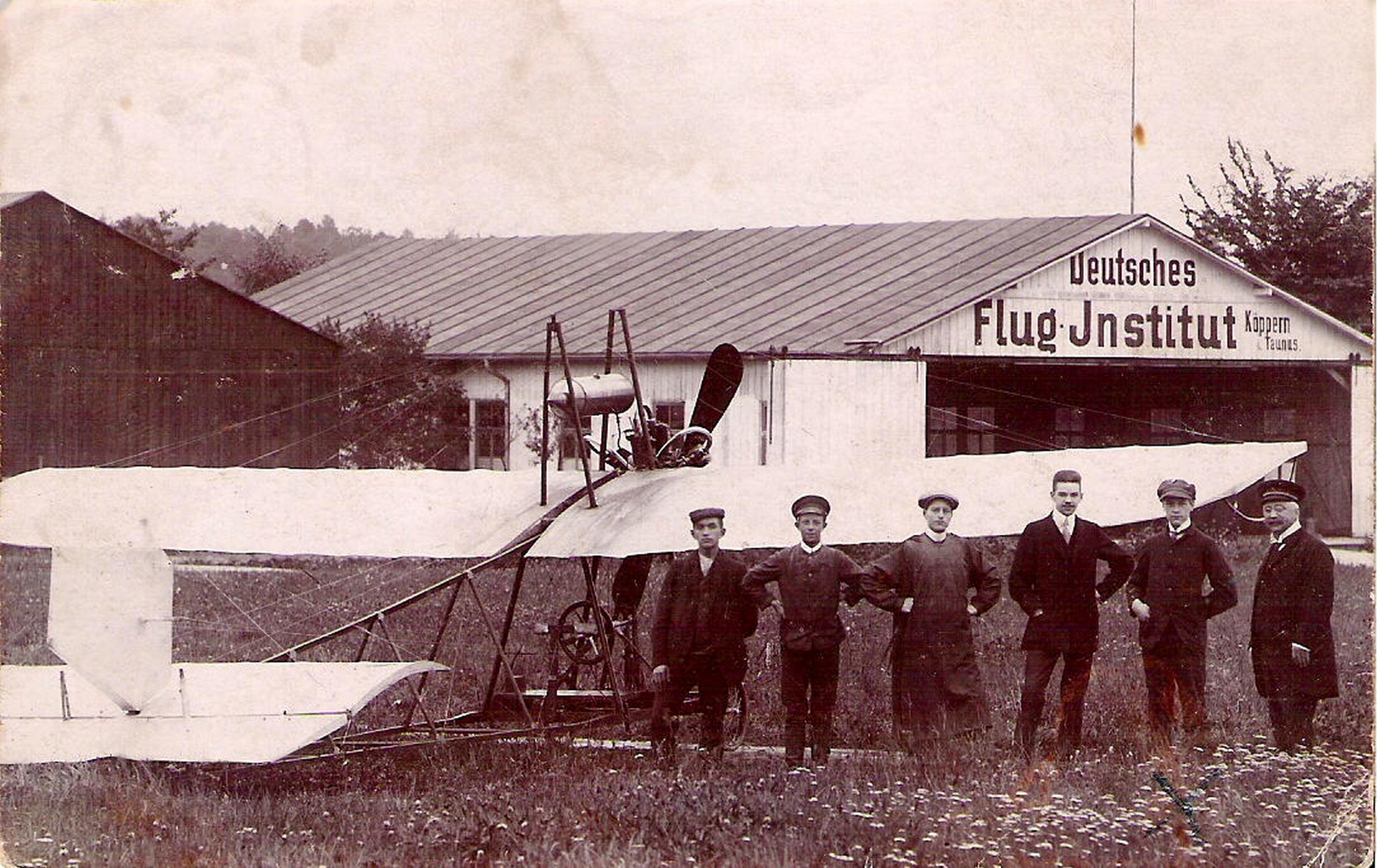

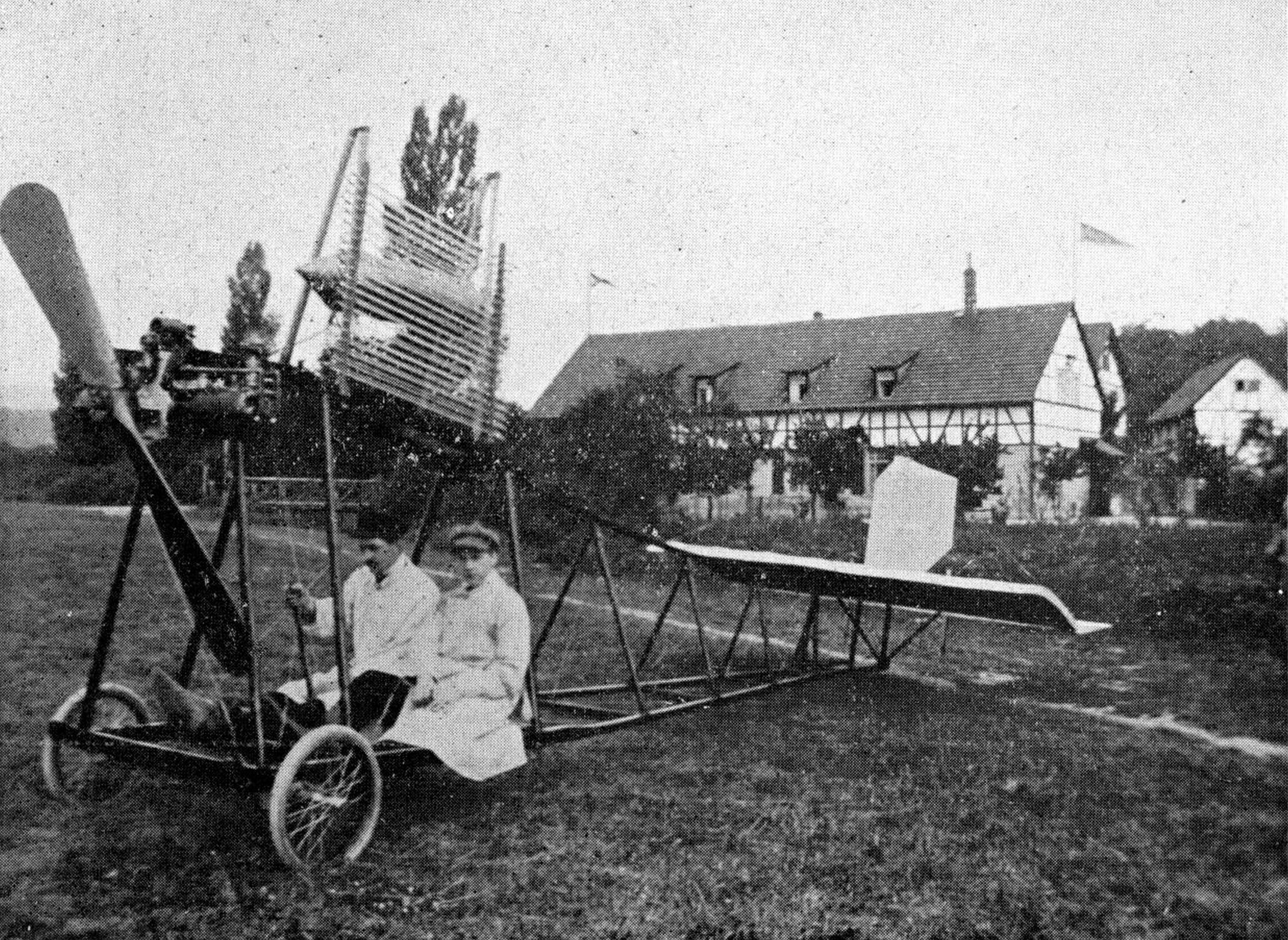

BU: Erster Deutsche Zuverlässigkeitsflug im Mai 1911 - Tony & Bruno Werntgen Fotos: Stadtarchiv Friedrichsdorf

Kaum jemand weiß, dass vor rund hundert Jahren in Köppern Fluggeschichte geschrieben wurde und an der Spitze der waghalsigen Pioniere damals sogar eine Frau stand: Tony Werntgen.

Eigentlich hieß sie Katharina Antoinette, wurde aber stetes Tony genannt. Die am 25. April 1875 in Ruhrort geborene Unternehmerin war eine Pionierin der Luftfahrt und gilt als erste Frau Deutschlands, die Flugzeuge produzierte. Zunächst aber bestritt die selbstbewusste Frau in Frankfurt ihren Lebensunterhalt als Immobilienmaklerin. Bereits mit 17 Jahren war sie Mutter geworden. Nach der Scheidung von ihrem Mann, dem Kaufmann Mathias Buschmann, blieben die beiden Söhne Bruno und Erik bei ihr, und sie nahmen ihren Mädchennamen an. 1909 wohnte die kleine Familie in der Mainmetropole unter der Adresse „Am Salzhaus Nr. 6“. Sohn Bruno begann Ostern 1909 sein Ingenieursstudium in Sachsen. Als er seine Mutter in Frankfurt besuchte, schenkte sie ihm eine Dauerkarte für die „Internationale Luftfahrtausstellung“. Die machte solch einen großen Eindruck auf Bruno, dass er beschloss, sein Studium abzubrechen und stattdessen Flugzeuge zu konstruieren.

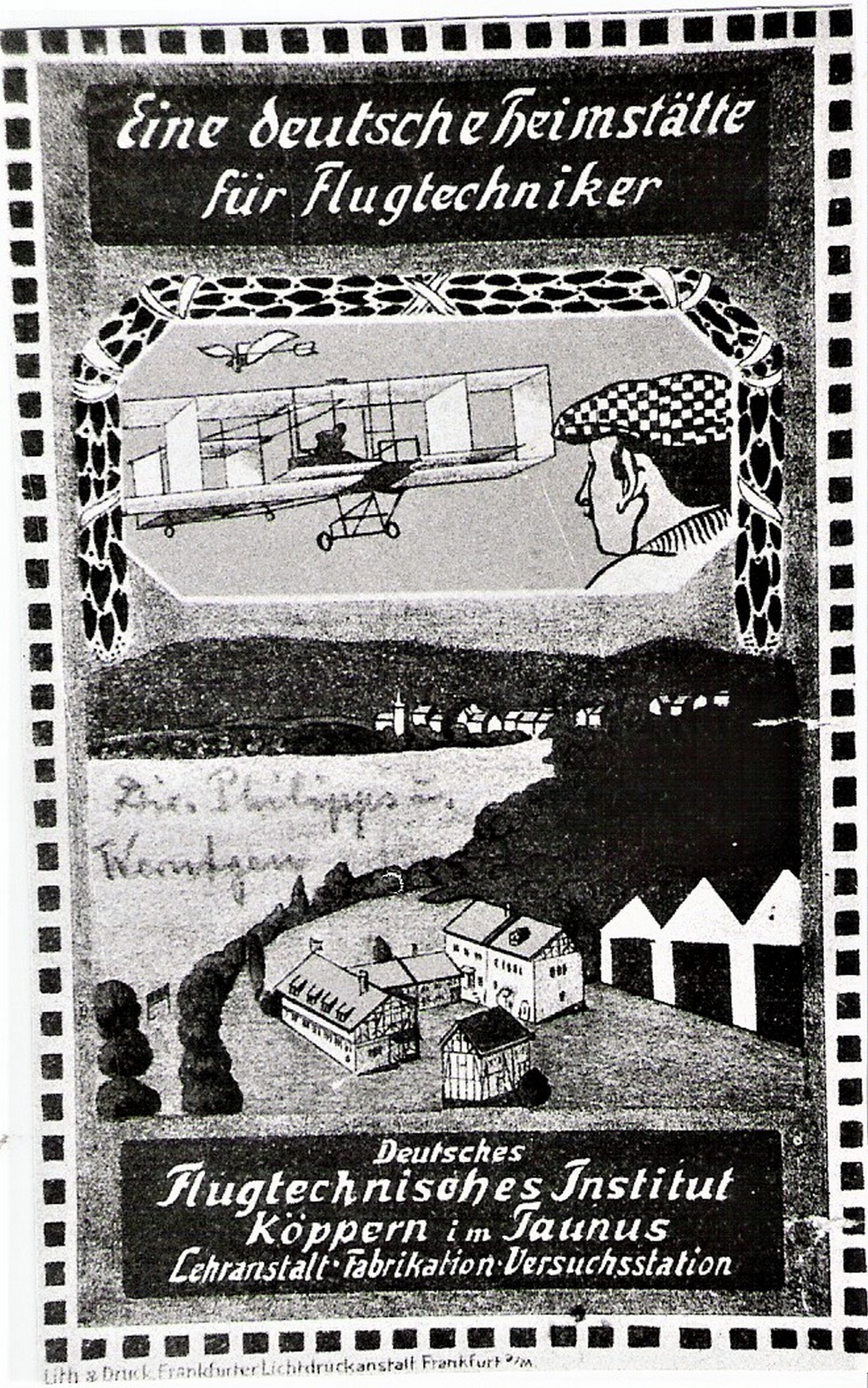

So gründeten Mutter und Sohn Ende 1909 mit einigen Teilhabern in Köppern gegenüber der Teichmühle das erste „Deutsche Flugtechnische Institut“.

Die Einrichtung umfasste die Abteilungen Lehranstalt, Versuchsstation und Flugzeugfabrikation. Tony Werntgen begnügte sich aber nicht mit einer stillen Teilhaberschaft, sondern konstruierte ab April 1910 als erste Frau Deutschlands eigenständig Flugzeuge. Ebenso ungewöhnlich war, dass die Flugkurse in Köppern Damen offenstanden, wofür explizit geworben wurde.

Am 20. Juli 1910 glückte Bruno mit dem Eindecker, der von einem Dreizylinder-Motor mit 30 PS angetrieben wurde, gegen 20 Uhr der erste Alleinflug. In etwa sieben bis acht Metern Höhe flog er 400 Meter weit, obwohl es absolut windstill war. Später erinnerte sich Tony Werntgen: „Wir waren glückselig über diese Erfolge, aber den Taunusbauern von Köppern bedeutete das nichts, was wir für einen großen Fortschritt hielten, weil es zu oft vorkam, dass eine der Maschinen nach ein paar Hopsern auf einem Acker landete und ihn verwüstete. Bevor wir das Flugzeug abrollten, musste erst der Flurschaden bezahlt werden.“ Ein Gesuch an die Kommune, ihnen die Gemeindeweide zu verpachten, wurde abgelehnt. So verbrauchten die Schadensersatzforderungen der Bauern einen erheblichen Teil des Kapitals des Unternehmens.

Schließlich wurde am 7. Dezember 1910 das Konkursverfahren eröffnet, am Tag darauf erfolgte die Zwangsversteigerung, bei der die Werkzeuge, ein Motor und zwei Flugapparate Käufer fanden. Damit endete das Abenteuer des „Deutschen Flugtechnischen Institutes“ in Köppern. Eine Woche später erhielt der 17-jährige Bruno Werntgen in Berlin den offiziellen Pilotenschein Nr. 40. 1911 zogen die Werntgens nach Köln, wo sie auf dem Gelände des Vereins für Luftschifffahrt ein neues Flugunternehmen gründeten. Tony lieh sich Geld, um einen Dorner-Eindecker mit einem 50 PS Motor zu kaufen, den Bruno auf den Namen „Libelle“ taufte.

Nachdem ihnen ein Gelände in Köln-Hangelar zur Verfügung gestellt worden war, gründeten sie am 4. Januar 1913 das „Werntgen Flugunternehmen GmbH“, eine Gesellschaft zum Bau von Flugzeugen. Bereits einen Monat später war das neue Modell „PK 102“ fertig. Seine Konstruktion rüstete Bruno mit einem 106 PS starken Motor aus, um eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h zu erreichen. Beim ersten Probeflug kam Bruno auf eine Höhe von 600 Metern. Als für den 25. Februar ein Passagierflug geplant war, wurde der wegen starker Windböen verschoben. Um die Verhältnisse zu testen, stieg Bruno alleine auf. Kurz vor der Landung erfasste ein Windstoß das Flugzeug und stürzte aus 20 Metern Höhe zu Bo den. Bruno Werntgen lag tot unter den Trümmern.

Ohne ihren Sohn konnte Tony Werntgen das Unternehmen nicht weiter betreiben, und im November 1913 folgte eine weitere Zwangsversteigerung. 1939 schrieb Tony über ihren Sohn Bruno das Büchlein „Jungflieger Werntgen“. Inzwischen lebte sie wie ihr Sohn Erik in Berlin. Im November 1943 erlitt er bei einem Luftangriff schwere Verletzungen, denen er später erlag.

Tony erhielt bis 1945 für ihre Verdienste um die Luftfahrtindustrie einen Ehrensold. Nach dem Krieg lebte sie verarmt in Johannisberg im Rheingau. Nach langer Krankheit starb Tony Werntgen am 5. Januar 1954. Ihre Urne wurde im an der Seite ihres Sohnes Bruno in Bonn bestattet.

IMPRESSIONEN

Um an die Pioniere der Luftfahrt und an das erste Deutsche Flugtechnische Institut zu erinnern, errichtete der Verein Lebendiges Köppern zum 100-jährigen Jubiläum 2009 nahe der Teichmühle einen Gedenkstein. Vor rund sechs Jahren übergab Paul Wirtz aus Jülich seine umfangreiche Sammlung an Dokumenten und Fotos dem Friedrichsdorfer Stadtarchiv.

Auf dieser Basis entstand anlässlich des runden Geburtstags ein Podcast zu Tony Werntgen, abrufbar auf der Homepage der Stadt Friedrichsdorf.

Jubiläums-Ausstellung der Schützengesellschaft 1524 e.V. Seulberg

Download Veranstaltungsflyer >>>

Für weitere Informationen steht Ihnen das Team der Stadt Friedrichsdorf zur Verfügung:

Telefon: 06172/731-0 - E-Mail: museum@friedrichsdorf.de

Freizeit, Kultur & Tourismus

Freizeit, Kultur & Tourismus